Gastbeitrag von Emily Philippi und Alexander Heinich

Kai Pohl: eine Buchstabenkombination, so lose und so hell, wie aus Münzen gelegt. Stellen wir uns einen ganzen Sack voll Münzen vor. Wir wissen, Dichten ist ein Kombinationen-Legen, ausgeführt mit Werkzeugen. Füllfederhalter, Tastaturen, Zeichen: man kann das alles wie lose Münzen zusammenkratzen. Dichten, sozusagen, ist püril, ist Spiel.

wenn ich am fenster steh und rauche

träum ich, ich bin wieder kind

Kai Pohl ist oft, dann aber ein freundlicher Polemiker; er legt den Autor nicht um, er legt die Münzen um, aus denen sein Text zusammengelegt ist. Das ist seine Cut-Up-Technik. In seinem letzten Band, erschienen als PRENZLAUER BERG COLLECTION Vol. 5 mit dem à la Schreiben-heißt-jetzt-Tippen-Titel „Mein Tastament“, ist es, wie wenn man vor lauter Münzen den Kai Pohl kaum noch liest. Wäre da nicht dies eine Gedicht mit dem Titel „Glashaus“:

wenn ich am fenster steh und rauche

dreht sich die asche im wind

Wir lesen selbstverständlich nicht den Dichter. Authentizität zu verlangen produzierte lediglich mit autoritärer Geste ein Gewurschtel in der Frage, wer spricht. Ein Gedicht bleibt wie eine Monade ohne Fenster. Was immer ich da einblicke, habe ich mit dem Blicken auch mit hinein gelegt, und es läßt sich nicht mehr trennen, was meins, was seins ist, nicht ohne Konstruktion. Unsere Konstruktion, ausgehend von den ersten Zeilen der Besprechung des vorliegenden Bandes, beginnt bei dem Szenar jenes oben zitierten Gedichtes und kehrt, wenn ihr unterwegs nichts zustoßen sollte, auch wieder hierhin zurück. Die erste Strophe von „Glashaus“ geht so weiter:

wenn ich am fenster steh und rauche

streifen sperlinge mein kinn

wenn ich am fenster steh und rauche

find ich im taglicht gewinn

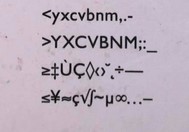

Es ist nicht so leicht, mit Münzenlegen wiederherzustellen, wie einer am Balkon steht und raucht, steht/ und/ raucht. Pohl gelingt es. Die Losigkeit, mit der die Rauchkringelchen am Dichterkinn verpuffen, verrät die Spiellust und sie ist frisch, ein Morgen von einem Augenblick, frischer zwischen den Zeilen als in den anderen Gedichten des Bandes. Es wird schwerfallen, das zwischen Einzelnem und Allgemeinem vermittelnde Besondere in jedem der anderen Gedichte aufzufinden, sie alle aber haben eine Drift, eine Tendenz. Das letzte Gedicht des Heftes (auf der Rückseite) besteht nur noch aus zusammengewürfelten Tastatur-Zeichen; gleichsam wütend hingeworfenen Münzen. Diese Tendenz ist ein Ärger und seine Quintessenz steht auf der Rückseite des Gedichtbandes.

Damit haben wir zwei Ausgangspunkte, um uns den Gedichten anzunähern: Das Verspielte sowie den Ärger, wobei der Ärger überwiegt – weshalb wir, aus Kontrastlust, das Verspielte hervorheben wollen. Es scheint so, als würde dem Kai Pohl das Spiel mit der Sprache immer wieder von der Sprache selbst verdorben werden. Als würden Gedichte, die ihm unterkommen, besonders, wenn es scheint, als hätten sie sich schon, während sie geschrieben wurden, an den Wunsch verloren, Gedichte zu sein, eine Wunde treffen. Es sind deutsche Gedichte und Deutsch hat, wie alle Sprachen, seine speziellen Eigenschaften, so auch geheime Eigentümlichkeiten, die am liebsten im Dunkeln bleiben würden. Vielleicht helfen folgende Verse aus dem „Tastament“ weiter?Etwas spezifisch Deutsches fällt hier, auf angenehm ironische Weise, auf das letzte Wort, auf Aue.

als panda verkleidet schreitest du durch ein ödes span-

dau, du seerose in der spröden aue

Es schwebt, wenn man das überhaupt so sagen kann, allgemein ein gewisser Zwang um den Gebrauch der Sprache. Sie hallt nicht richtig wider, wie wenn sie immer oder allzu vorwiegend dazu gebraucht würde, auf eine ganz bestimmte, immer wiederkehrende Weise, Dinge festzustellen. Als würde dieser Gebrauch viel lieber über etwas, als mit jemandem sprechen. Sprache unterhält ja immer ein hintergründiges Verhältnis zur Dinglichkeit, das Deutsche aber auf eine besonders strikte und belehrende Weise. Es drängt sich in ihm dieses Verhältnis in den Vordergrund.

Da kommt Kai Pohl zu einem Buchhändler, holt sich eine aktuelle Gedichtanthologie und vergreift sich an ihrem Inhalt. Er lockert die Gedichte, bis sie zu Münzen auseinander fallen, die er nach eigenem Belieben neu zusammenlegt, um sie dann als Persiflage wiederum selber in einer Gedichtanthologie herauszugeben. Es muss struggeln in ihm, wenn er auf Sprache trifft. Deutsch hallt nicht richtig wieder, es ist zu konzentriert auf Dinge. Es lädt sich mit dieser Konzentration auf und damit den Sprecher ein, sich, um seine kommunikative Bedürfnisse zu stillen, auch auf diese Dinge zu konzentrieren beim Gebrauch von Deutsch, und das nun einmal schon zu ungunsten größerer Möglichkeiten beim Gebrauch von Sprache. Deutsch, sozusagen, löst ständig Kreuzworträtsel: es will es richtig machen.

Das Gedicht von der Aue geht so weiter:

um in dieser prüden oase die ausreden der opas zu ertragen. am grabmal

(riesig!) glättet der karamelengel klare mängel mit der

managerkelle

Pohl beschränkt sich nicht auf die höhnisch tanzende Nachahmung von Lauten, um seinem Ärger Luft zu machen. Er reicht uns Messages dar, wie in den letzten Zeilen, die voll mit Anspielungen auf ein Jenseits der Sprache sind. Der Bezug im Gedicht auf ein Außerhalb des Gedichtes ist sicherlich ein Hauptgrund dafür, daß Pohls Gedichte einigermaßen geräumig zwischen den Zeilen sind. Sie ahmen nicht einmal aufgeschnappte Laute nach, vielmehr verharren sie in einem Sicherheitsabstand, z.B. vom öden spand-au*. Kai Pohl benutzt das Dichten um davon zu kommen. Dabei rennt er aber nicht weit genug, um in dem regulären Betrieb deutscher Dichtkunst richtig unterzukommen. Wie absichtlich bleibt er zurück, unauflösbar bezogen bleibend auf das, was ihn zu dichten veranlasst. Er bleibt ihm auch treu, während er am seichten Wasser entlang, zwischen dürren Halmen und Seniorenresidenzen spazierend, mit einem Aua in der Seele, Spandau auf öde Aue reimt. Das Aua kommt von dem sich aufdrängende Gefühl von seins-fiction*, das einen in solchen Landschaften heimsucht. Er kann das ihn anwehende Elend nicht abweisen. Es verfolgt ihn bis ins Dichten, ja vielleicht bis in den Wunsch hinein, Dichter zu sein. Es muss ihm unmöglich vorkommen, sich ganz an diesen Wunsch zu verlieren, zu einem Lyrik-Betrieb dazu zu gehören. Daß so ein Betrieb auch die Produktionsstätte von Schnullibulli ist, das wirft er ihm vor, bezw. in Form seiner Persiflagen hin, in seinem Spielen mit Münzen, dem er außerdem treu bleibt. Im vorliegenden Gedichtband als sein Tastatur-Testament.

Er deutet einen Zusammenhang an zwischen der eben geschilderten Eigentümlichkeit im Gebrauch der deutschen Sprache, die jeden, der sie benutzt zu überwältigen droht, und der Realität von Menschen, den ausreden der opas*, an denen er gewissermassen den Ärger konkret macht. Das ist ein Hochmut, ein Dichter-Hochmut, aber einer, der berechtigt ist. Und irgendwo muss das Unbefriedigende, das Frustbringende ja herkommen. Das Ding im Opa – kriecht hinter die elchgardinen* – ist die Geschichte, mit der er sich verkrochen hat. Andererseits sind Opas als Verkörperung des Alterns selbst einem voranschreitenden Verhängnis ausgeliefert, sie leben auch in diesem Elend. Der sich stark in Pohls Gedichten kundtuende soziale Unmut kollidiert mit dem Hochmut.

Ist es nicht gerade der Körper, den das Elend bearbeitet? Der Protest Pohls richtet sich gegen die soziale Ungleichheit. Durch seine Texte schimmert so etwas, wie Lukacs Kategorie der Besonderheit. Dichtung, in der sich der Körper, wie er sich wirklich befindet, adäquat in die Zeichenkombination umsetzt. Man müsste heute verzweifeln, diese Kategorie vollständig zu erfüllen. Der Neurowissenschaftler Antonio Damasio sagt: „The brain is a servant of the body„. Wie wir aber von Pawlow wissen, kann das Hirn den Körper manipulieren. Der Wunsch, ein Dichter zu sein, kann den Hirnträger dieses Wunsches dahin bringen, jeden bedingten Reflex auszubilden, der zum Erreichen seines Zieles, notwendig ist. Man könnte grob sagen, das Besondere sind kurze Momente von Übereinstimmung. Das kann für einen Dichter problematisch werden im Kapitalismus und der von ihm systematisch betriebene Trennung von Körper und Hirn. Der Körper registriert sehr wohl die soziale Wirklichkeit, die systematische Selbsterhaltung ihrer Konstruktionsfehler. Er nimmt die Unbilden der Ungleichheit wahr, er muss sie ja ausgleichen. Und seine kräftig obenauf geschraubte Kommandozentrale, hilft ihm dabei, wie Žižek es ausdrückt: „durch eine unbewußte Fantasie, die unsere soziale Realität selbst strukturiert„. Die Wiedervereinigung beider gelingt Pohl in etwas Drittem, wenn er spielt. In zerbrechlichen, wie im „Glashaus“, Momenten oder beim Auseinandernehmen von Gedichten, den Produkten, oder Agenten einer Wirklichkeit, die ihn bedrückt. So ein Besonderes wirkt heilsam. Man braucht nur einmal nacheinander mit Selbsteinfühlung, erst Jan Wagners „Teebeutel“, und dann Pohls „Glashaus“ zu lesen.[1] Die Persiflagen Pohls denunzieren das Fehlen einer solchen Wirkung. Die Zeichen-Kombiniererei der Gedichte, auf die er mit ihren eigenen Mitteln losgeht, dürfte wie eine Komplizenschaft im Leugnen von Wirklichkeit gegen den Strich der Sensibilität Kai Pohls gehen, der, egal, wohin das andere Bein dieses Dichters gerade zu stehen kommt, mit einem Bein gequält in dieser Wirklichkeit drin stehen bleibt.

Der Leib ist nun Mal der einzige Ort für das Innenleben und die Beschaffenheit seiner sozialen Umwelt gibt den Ton an, in der das Innenleben vibriert, und zwar – unter dem höllischen eiergong* – unter ungleich verteilten Voraussetzungen. Geboren und ausgebildet in der DDR, veränderten sich mit den Prozessen nach 1989 die Voraussetzungen für Kai Pohl wie für die meisten Ostdeutschen. Einheit wurde gemacht, Freiheit gesetzt unter dem Wegfall von Gleichheit, was eine Freiheit der Besitzenden und Privilegierten meint. Die Gleichheit, ursprünglich eine Säule der Utopie der DDR, auch wenn sie realistisch mal Gleichheit der Möglichkeit, mal Gleichheit im Mangel bedeutete, wurde mit der Wende doppelt nivelliert. Zum einen als der Verlust von wirklicher Gleichheit als mögliche Utopie überhaupt, zum anderen als automatische Entwertung der ostdeutschen Biographien unter dem Deckmantel der Einheit der BRD. Es ist wichtig Kai Pohl vor diesem Hintergrund zu lesen.

Für den Vorgriff auf ein unbekanntes Ziel, darauf er losdichtet, indem er ein bekanntes Ziel zu erreichen sich weigert, steht sein Tastament. Im Wankelmut, hin-und-herend zwischen der Utopie, in einem Körper zu wohnen, der sehr wohl im Licht stehen, Licht empfinden kann, und einer düsteren, mitleidlos um sich greifenden Unlust, ist ein Schimmer Utopie, der übrig bleibt.

P.S. Von Emily Philippi zusammengekratzt aus den Münzen des Tastaments:

Ausschnitzer

Ne Krähe im Auge,

zwischen zwei Zügen:

er zapft alte Luft,

dampft, ringt um.

Er zählt die Daten,

wie viele Besucher

im Pool wie im Glaushaus

im Meer, auf der Treppe

liegen und säumen

wie Sperling und Spaten.

Zwei Stunden später-

stöhnt er:

Der fluffigste Hefeteig,

schwärzer als sonst,

im Schattengang

des Verstehens: Ein Tresen.

Ein Gast

wie ein Arsch,

der anmutet, atmet,

rettet, raucht.

Das miese Spiel

flimmert noch ab.

Brennende Wasser

aus Ton gemacht.

Schaum grölt zurück:

Wir werken Waffen

Und Waffe brüllt:

Wir Waffen werken.

Später: Sterne

spärlich gesät

Emily Philippi und Alexander Heinich

[1] Spurenelemente einer „unbewußt strukturierenden Fantasie„: 2 ähnliche Gedichte und beide, sozusagen, spielen in den Morgenstunden, bei Pohl irgendwann am frühen Nachmittag, bei Wagner in der Zehn-Uhr-Sonne. Die für jeden physisch wahrnehmbare Ziererei Wagners wird ihm verziehen. Pohl bleibt Außenseiter.

* die kursiven Gedichtstellen sowie alle mit einem Stern gekennzeichnten Stellen sind Zitate aus dem Gedichtband von Kai Pohl: Mein Tastament – Prenzlauer Berg Collection, Vol. 5 Herausgegeben von der EdK Berlin im September 2019