Worte, Wörter, Wandlungen

Es ist so gewiß als wunderbar, daß Wahrheit

und Irrtum aus einer Quelle entstehen;

deswegen man oft dem Irrtum nicht schaden

darf, weil man zugleich der Wahrheit schadet.

(Goethe, Maximen und Reflektionen, Nr. 310,

zitiert in Franz Fühmanns Zettelkästen zum

Stichwort ›Dia leck dick‹)

Lebensweg

Will man ein Leitmotiv in Franz Fühmanns Biographie und Werk benennen,

drängt sich das der Wandlung auf. Uwe Kolbe sagte 2009: „In der deutschen Literatur nach Wolfgang Borchert, in jener der Generation Fühmanns, deren männliche Angehörige ‚für Führer, Volk, Vaterland‘ an die Front gingen, hat kaum einer so radikal und präzise ausgesagt, wie er geworden und vor allem, wie er anders geworden ist. “

Am 15. Januar 1922 in Rokytnice/Rochlitz (Tschechien) geboren und in einem katholisch-konservativen Milieu erzogen, wandte sich Fühmann als junger Mann dem Sudetenfaschismus zu. Gleich zu Kriegsbeginn 1939 meldete er sich zum Militärdienst, wurde aber zunächst, da erst siebzehn Jahre alt, zum Reichsarbeitsdienst eingezogen. Ab 1941 erlebte er den Krieg als Funker an der Ostfront und in Griechenland. 1945 geriet er in sowjetische Gefangenschaft und wurde im Zuge der Umerziehung mit den Verbrechen des NS-Regimes konfrontiert. Schließlich kam er an eine „Antifa-Schule“ und wurde 1949 in die DDR entlassen, um als Kulturfunktionär der NDPD am Aufbau des neuen Staates mitzuwirken. Nach den Irrwegen des Katholizismus und Faschismus hatte er im Sozialismus seinen Leitstern gefunden: das „wahrhaft Wahre“ schien bereits in Reichweite. Doch sein Weg als Sozialist wurde zunehmend zur schmerzhaften Wahrheitssuche. Gerade sein Idealismus schärfte den Blick für die realexistierenden Mißstände und gab ihm den Mut, uneingelöste Versprechen einzuklagen, etwa die Möglichkeit zur freien Selbstentfaltung und einen Humanismus, der der Mannigfaltigkeit menschlicher Erfahrung gerecht wird.

In der Aufbruchszeit der fünfziger Jahre fand der unersättliche Leser zunehmend zu seiner eigenen literarischen Sprache. Nach außen hin war seine Lyrik und Kurzprosa zunächst der Agitprop und dem sozialistischen Realismus verpflichtet. Doch für die Schublade schrieb er Düsteres und Haderndes im Stil der tabuisierten „dekadenten Literatur“, vor allem der beklemmenden Lyrik Georg Trakls, die ihn schon im Krieg begleitet und erste „Risse“ in der heilen Welt ideologischer Verblendung hatte aufbrechen lassen. Im Widerstreit zwischen Affirmation und Zweifel entstand eine unverwechselbare Stimme – poetisch, empfindsam und messerscharf analytisch.

Zugleich setzte er sich für jene Literatur ein, die den geltenden Normen nicht entsprach. 1956 machte Fühmann als Leiter des Arbeitsgebiets Kulturpolitik der NDPD parteiintern den Vorschlag, die Veröffentlichung großer, noch als „dekadent“ verpönter Autoren der Moderne – Kafka, Benn, Joyce, Proust, Sartre, Eliot, Nietzsche – endlich auch in der DDR voranzutreiben. Dieser, wie er es unverblümt ausdrückte, „Schritt in das 20. Jahrhundert“ sollte jedoch erst Jahrzehnte später auch nur denkbar werden. Fühmann scheiterte mit seinem Vorhaben und schied aus seiner kulturpolitischen Funktion aus, was ihm jedoch den Raum eröffnete, um sich immer erfolgreicher als freier Schriftsteller zu betätigen. Mit dem Erzählzyklus „Das Judenauto“ (1962) legte er eine Abrechnung mit der eigenen NS-Vergangenheit vor, die ihresgleichen sucht. Scharfsichtig und sprachlich virtuos schildert er den Weg von faschistischer Verblendung über Desillusionierung bis hin zur Erlösung durch sozialistische Ideale. Einzige Schwäche des Werkes ist das plumpe Happy End, von dem sich Fühmann bald wieder distanzierte – der Wandlungsprozess, den er im „Judenauto“ voreilig für abgeschlossen erklärt hatte, war noch längst nicht zu Ende.

Nicht nur für Fühmann stellte das Scheitern des „Prager Frühlings“ 1968 einen traumatischen Wendepunkt dar – aber die zerschmetterten Hoffnungen gingen ihm, der sich stets um Austausch mit seiner tschechischen Heimat bemühte, besonders nahe. Die politische Sinnkrise steht im Mittelpunkt seines 1973 erschienenen Tagebuchs einer Ungarn-Reise, „Zweiundzwanzig Tage oder die Hälfte des Lebens“, das Beobachtungen, Gedanken- und Traumscherben auf einzigartige Weise verwebt.

Fühmann hatte sich zu jenem Zeitpunkt längst eine wichtige Stellung im literarischen Establishment der DDR erarbeitet, unter anderem im Vorstand des Deutschen Schriftstellerverbands. Diese privilegierte Position und seine Beziehungen nutzte er, um sich für künstlerische Freiheit einzusetzen und verfolgte Kollegen zu unterstützen. 1976 gehörte er zu den Verfassern des offenen Protestbriefs gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns und sah sich danach zunehmend Repressalien und Bespitzelung ausgesetzt. Dennoch konnte er weiter veröffentlichen, genoss auch in der Bundesrepublik hohes Ansehen und bemühte sich unermüdlich um die Förderung nonkonformistischer, vor allem junger Talente. Als er 1984 an Krebs starb, hinterließ er mit seinem Testament ein Vermächtnis an erschütternd hellsichtigen Sätzen:

„Ich habe grausame Schmerzen. Der bitterste ist der, gescheitert zu sein: In der Literatur und in der Hoffnung auf eine Gesellschaft, wie wir sie alle einmal erträumten. (…) Ich grüße alle jungen Kollegen, die sich als obersten Wert ihres Schreibens die Wahrheit erwählt haben.“

Literarisches Bergwerk

Mit seinem Schaffen sprengte Fühmann nicht nur ideologische, sondern auch literarische Grenzen. Sein Werk ist auch deshalb so faszinierend, weil es in keine Schublade passt – doch damit fällt es für die Nachwelt allzu leicht durch das Raster. Fühmann war in fast jedem erdenklichen Genre zu Hause, ob Kurzprosa, Essayistik, Hörspiel, Kinderbuch, Libretto oder Filmszenario – allein am Roman ist er gescheitert. Das Romanfragment, das er hinterließ, heißt im Untertitel sogar „Bericht eines Scheiterns“: „Das Bergwerk“, sein ehrgeizigstes Projekt, wuchs sich während seines letzten Lebensjahrzehnts zu einem Ungetüm aus, das er nicht mehr bewältigen konnte. In seiner Unabgeschlossenheit (1993 unter dem Titel „Im Berg“ veröffentlicht) steht es für Fühmanns Schaffen wie kein sauber abgeschlossenes Narrativ dies gekonnt hätte: eine stillgelegte Grube, unauslotbare Tiefe, die Faszination verzweigter Gänge, die unter Tage weit entfernte Räume und Zeiten miteinander verbinden.

Fühmanns Genie lag darin, Stoffe bis in ihre Tiefenschichten „aufzuspellen“ und neu zu verknüpfen, scheinbar Unvereinbares zu vereinen oder die Paradoxien des scheinbar Schlüssigen aufzudecken. Stets wollte er der Ganzheit der widersprüchlichen Realität gerecht werden. Daher das vorprogrammierte Scheitern, das ihm zur Leiterfahrung wurde, qualvoll und schöpferisch zugleich.

Daher aber auch seine großartige Leistung gerade in der Form des offenen Versuchs – beim Essay. Sein eigentliches opus magnum ist das 1982 veröffentlichte „Vor Feuerschlünden. Erfahrung mit Georg Trakls Gedicht“, ein Langessay, der aus dem ausufernden Nachwort zu einer Trakl-Auswahl hervorgegangen war, die 1981 endlich erscheinen durfte. „Vor Feuerschlünden“ macht das harte, doch euphorisierende Ringen um Wahrheit und freien Ausdruck erfahrbar, bezeugt Fühmanns Einsatz für das Werk anderer und spiegelt Grundsatzkonflikte wider, die ihm schließlich eine neue – letzte – Lebensbilanz abnötigen. Der im „Judenauto“ schon einmal beschriebene Weg wird neu erzählt, das zuvor Verdrängte tritt zu Tage: etwa die verstörende Figur Georg Trakl. Als Dichter eines „unlebbaren Lebens“ treibt er Fühmann zur Aufdeckung eigener und fremder Abgründe an. Zugleich schonungslos und empathisch erweitert dieser den holzschnittartigen Humanismus des sozialistischen Dogmas um die „Nachricht vom Menschen. (…) Das Menschliche, das ist der Mensch ganz: in seinen Siegen und Triumphen wie in seinen Nöten und Niederlagen, in seinen Anfechtungen und Besessenheiten, in Glanz und Kot, in Zwängen und Freiheit, in dem, worin er ein Zeichen der Würde, wie in dem, darin uns vor ihm schaudert!“

Der niemals abzuschließende Wandlungsprozeß hin zu einem menschengerechteren Menschenbild erfolgt hier nicht allein durch Ideologie, sondern vor allem durch Poesie: „ Die Einheit von Gegensätzen als das Wesen des dichterischen Wortes …“

Worte und Wörter

Durch Fühmanns Werk ziehen sich leitmotivisch einzelne Begriffe, eine Tendenz, die in „Vor Feuerschlünden“ besonders ausgeprägt ist. Das Buch beginnt mit einer aufschlussreichen Reflexion über das Wort an sich:

„Die deutsche Sprache ist so hellsichtig gewesen, dem Substantiv ‚Wort‘ zwei Pluralformen zukommen zu lassen: ‚Worte‘ und ‚Wörter‘, und wir beabsichtigen die Konsequenz, hier nicht den Fall eines zweifachen Plurals anzunehmen, sondern schon den zweier verschiedener, wenn auch gleichlautender Singulare, weshalb wir fortan den Begriffsausdruck ‚Wort‘ zu der Mehrzahl ‚Worte‘ dem Bereich der Dichtung zuweisen wollen, streng im Unterschied zu einem Singular ‚Wort‘ mit dem Plural ‚Wörter‘, der für uns das Wort als Instrument des wissenschaftlichen Zugriffs bezeichnet. (…) Diese Konsequenz aber bedeutet nichts anderes, als zwei in den Grundelementen gleichlautende und dennoch wesensverschiedene Sprachen anzunehmen, eine Sprache der Wissenschaft und eine der Dichtung (…) ‚Rot‘ – das ist der Name für den Netzhauteindruck einer Frequenz von 4 • Hertz; und ‚rot‘ sagt eine Einheit von Leben und Tod.“

Fühmanns Auslotung dieses Unterschieds führt in schwindelerregende Tiefen – was zunächst als Haarspalterei erscheint, wird zu einer Art Kernspaltung. Im dichterischen Wort wird eine Kraft ausgemacht, die in der Vereinigung gegensätzlicher Energien besteht. Diese „Widerspruchseinheit“ steht für eine komplexe Realität, der mit den „ganz einfachen“ Wahrheiten des politischen Dogmas nicht beizukommen ist. Denn, so gibt Fühmann zu verstehen, auch die Sprache der Politik speist sich aus Wörtern – aus vermeintlich wissenschaftlich eindeutigen Begriffen also, die zu leeren Hülsen geworden sind, lebensfern und menschenfeindlich. Dagegen stellen sich die Worte der Poesie als eine im tieferen Sinne humane Sprache dar, die dem „ganzen Menschen“ mit all seinem widersprüchlichen Potential gerecht wird. Das poetische Wort führt zusammen, was das politische Wort trennt.

Wortkästchen

„Wir fassen Worte nicht durch Wörter, wiewohl wir es immer wieder versuchen, weil immer wieder versuchen müssen, wollen wir sie als Gegenstand analysierenden Denkens nehmen. (…) Wie also jene Entsprechung zu ‚Begriff‘ benennen: ‚Beladung‘? ‚Inhalt‘? ‚Feld‘? ‚Bedeutung‘?“

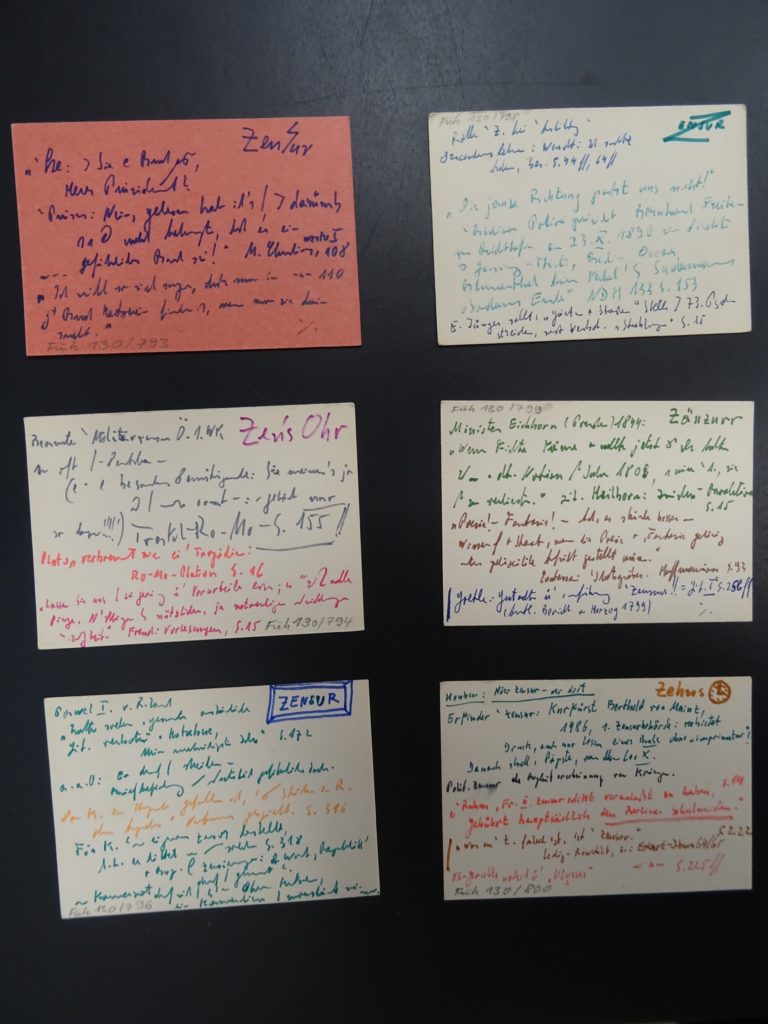

Durch ein einfaches Hilfsmittel bekam Fühmann Worte zu fassen: Er legte Karteien an. In seiner Arbeits- und Nachlassbibliothek, die in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin aufbewahrt wird, liegen fünf Karteikästchen, die unter Dutzenden von Stichwörtern eigene Notizen sowie Zitate aus seiner weitschweifenden Lektüre versammeln. Jene damals gängige Datenverarbeitungstechnik mag heute antiquiert, ja befremdlich anmuten. Oder wie eine geradezu avantgardistische künstlerische Strategie – so exotisch, so auratisch wirkt inzwischen das Analoge. Das Suchen und Ordnen von Informationen, heute durch vorgegebene digitale Muster bestimmt, erfolgt bei Fühmann mittels selbstentwickelter Algorithmen, trägt buchstäblich eine persönliche Handschrift und offenbart feine Nuancen seiner Denkprozesse. Er denkt in diesen Kästchen wie so oft über das Denken nach, reflektiert über das Reflektieren – und zugleich wird das Steril-Analytische spielerisch konterkariert; was sich allein an einer Auflistung seiner Schlagwörter erkennen lässt:

Abgründe, Abnormes, Absurdes, Akademie, Anders, Alltag, Angst, Antisemitismus, Arbeit, Aufklärung, Ausscheidungen, Außen/Innen, Autoritärismus, Bergwerk, Bewußtsein, Bösegut, Böse Böse/Gut, Gut-Böse, Böse + Gut, Bürokratie, Demokratie/Diktatur, Denken, Deutsches Wesen, Dialeckdich, Dialektik, Dick, Dogma, Dogmatik, Ehe, Entfremdung, Erfahrung, Erinnern, Erinnerung, Erotik, Er: oh Tick!, Ethik, Farben, Faschismus, Feudalsystem, Fortschritt, Freiheit, Freyheit, Freimaurer, Gammler, Geheimnis, Generationsproblem, Genie, Glauben, Glück, Grauen, Heile Welt, Heuchelei, Ich, Ideal, Ideologie, Intelligenz, Internat, Kinder, Kindheit, Kitsch, Kultur, Landschaft, Lied, Literatur, Lidderadur, Lüderlatur, Liederadur, Logik, Macht, Macht + Geist, Macht + Kunst, M8, Märchen, Manipulation, Marx, Masochism, Meer, Mensch, Möhntsch, Menschheit, Menschl. Natur, Militär, Mythos, Nackt, Nationalismus, Optimismus, Österreich, Parteilichkeit, Patriotismus, Perversität, Philosophie, Physiognomik, Pilze, Poesie, Poe: sieh!, PO-äh-sieh! Polemik, Porno, Positiv, Präzision, Prägung, Preussen, Prozesse, Psychoanalyse, Psychologien, Rübezahl, Rußland, Russisches Wesen, Sadism, Saatismus, Sah dies’m, Sah dies Mus, Saat iß Muß!, Sanatorium, Satire, Scham, Schicksal, Schriftsteller, Schuld, Sexualethik, Sozialismus, Soz. Realismus, Spiegel, Spieltheorie, Spießbürger, Spießertum, Sport, SU, Suicid, Tabu, Teufel, Toleranz, Totalitarismus, Traum, Trotzdem, Tyrannocid, Übergang, Übersetzen, Übersetzung, Untertan, Vergessen, Wahnsinn, Wahrheit, war heut, Wandlung, Weltuntergang, Werden, Widerspruch, Zensur, Zweifel.

In solch exzentrischer Sammlung werden Wörter zu Worten, Begriffe zu Feldern, die eine Fülle von Inhalten und Assoziationen umfassen. Wie eingegebene Begriffe in Internet-Suchmaschinen zeichnen sie ein Profil des Suchenden mit seinen Obsessionen, Wünschen, Ängsten. Da es sich aber um Worte handelt – nicht etwa um Wörter, also um rein algorithmisch erfaßbare Datenpunkte – dominiert das Rätselhafte-Schillernde. Schon beim Sichten der Begriffe beschleicht einen ein voyeuristisches Gefühl – bei dem man sich immer wieder ertappt fühlt, weil Fühmann derart lebendig aus den Kärtchen spricht und den Vorgang ironisch kommentiert. Stichwörter werden zu Kalauern und Bildrätseln verfremdet – Spielereien, die gerade bei Schlüssel- und Reizbegriffen auftreten. Häufen sich die Kärtchen zu einem bestimmten Begriff, leben die Überschriften auf. Tabubegriffe werden im Witz gebannt, hochtrabende Abstrakta und ideologische Worthülsen persifliert. Oder Fühmann macht sich über seine Sammelschrulle selbst lustig. Die Worte gehen gewissermaßen mit ihm durch. Die Kartei voller Buntstiftgekritzel ist zugleich Verkörperung und Parodie des Ordnungswahns. Die Worte nimmt Fühmann todernst – aber nicht bierernst. Er zieht sie ins Absurde, auch dadurch werden sie neu „beladen“ (Fühmanns eigensinniges Wort) und belebt.

Solche „Techniken“ durchziehen auch Fühmanns veröffentlichtes Werk, so etwa als Beschäftigung mit konkreter Poesie (unter anderem bei „Zweiundzwanzig Tage oder die Hälfte des Lebens“) oder in den Sprachspielen seiner Kinderbücher („Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel“). Bei den Kärtchen treten sie weniger als wohlüberlegte Strategien denn als spontane Einfälle in Erscheinung. Das macht sie gleichzeitig so typisch für Fühmann, dem es stets darum ging, das Unbewusste, Assoziative, (Tag)träumerische zur Geltung kommen zu lassen. In seiner Werkstatt arbeitete er gern bildnerisch als Ergänzung – oder Vorstufe? – zum Geschriebenen. So legte er zu mehreren Projekten großformatige Kollagen an, und in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin gibt es eine Mappe mit Zeichnungen, die quasi im Spiegelverhältnis zu den Spielereien der Kärtchen stehen. Bei diesen werden Worte bildhaft verfremdet; bei den Zeichnungen wird abstraktes Gekritzel rorschachartig zu einem Bild ergänzt und mit einem Titel oder Satz versehen. Zwei Assoziationsprozesse zeichnen sich ab: vom Wort zum Bild oder vom Bild zu Worten.

Zensur

Das Bildhafte kann die Botschaft des Wortes unterstreichen: Das Z der Zensur als brutale Durchstreichung, oder Zensur als enger Kasten. Auf den ersten Blick Ein-, auf den zweiten Mehrdeutigkeit: Die Zensur streicht sich selbst durch oder sperrt sich selbst ein.

Ein Bild, oder auch nur das Schriftbild, kann die Botschaft verschlüsseln, das nicht Sagbare sagen. Das S als SS-Rune deutet auf Fühmanns heikelste Erkenntnis hin: die Gemeinsamkeiten rechter und linker Diktaturen.

Zugleich verweisen solche Bildrätsel unverkennbar auf die Notwendigkeit der Verschlüsselung, die Realität der Zensur schlechthin. Diese wird ebenfalls mit einem Bild verschlüsselt: Zehns-{Uhr}, Zens-{Uhr}.

Im Kalauer kann auch ein tieferer Sinn stecken. Wie ist das Zen der Zensur zu verstehen? Zen’s Ohr, Zens-Uhr – stellt sich die Zensur als ein philosophisches Problem, eine mit buddhistischer Abgeklärtheit hinzunehmende Herausforderung dar?

Auch die Uhr ist bei Fühmann ein Schlüsselbild: „das Klimmen blinder Zeiger, und der Ort der Begegnung: Mitternacht.“ Mitternacht als Schicksalsmoment, Kipppunkt, Kairos.

Bösegut

Die Worte „gut“ und „böse“ treten in der Kartei fast ausschließlich als Begriffspaar, ja als Kompositum auf: Bösegut. Gerade im materiellen Zusammenhang, als Kärtchen in einer Kartei, führt das Stichwort eindrücklich vor Augen, daß Gegensätze stets zusammengedacht und als Einheit einsortiert werden. So wird der Zwang zum dualistischen Denken verdeutlicht, dessen Gefahr sich bei diesem Stichwort zeigt: Das Schwarz-Weiß-Denken über Gut und Böse führt gerade zu deren fataler Verquickung. In „Vor Feuerschlünden“ sinnt Fühmann über seine Indoktrinierung in der stalinistischen Antifa-Schule nach und zieht den brisanten Schluß: „Dieses völlig duale Weltbild (…) war hierin ein Kontre-Stück zu der Weltsicht, die ehedem unser Denken beherrschte.“

Dialektik ist bei Fühmann kein Lippenbekenntnis. Er fragt nach den Spannungen des Dualismus – ob im Weltbild, im Begriffspaar oder in der Widerspruchseinheit eines Wortes – und nach der Möglichkeit deren konstruktiver Entfaltung im Sinne eines „dritten Wegs“ oder der „ausgeschlossenen Mitte“. Mit den Bild-Spielen der Kärtchen wird der Raum in der Mitte eines jeden Wortes ausgelotet. Tertium datur.

Wandlung

In diesem Stichwort drückt sich das dialektisch-schöpferische Potential der Widersprüche aus, die jedes Leben prägen. Der dem katholischen Internat Entflohene wendet sich dem Faschismus zu, der siegesgewisse junge Faschist verfällt dem mahnenden Georg Trakl, der zerknirschte Kriegsgefangene wird durch den Sozialismus geläutert, der überzeugte Sozialist wächst aus dem Korsett des Dogmas heraus. Dialektisch betrachtet: Aus These und Antithese geht Neues hervor, und daraus wiederum Neues. Aber selbst diese Formel ist wohl zu einfach. Dialeckdich. Wandlung ist kein gradliniger Prozeß. Sie ist nicht mit „Fortschritt“ gleichzusetzen. „Fortschritt“ wird in der Kartei durch den Kakao gezogen: Ford schritt, Fortschritt geht in Forschtritt. Dem Wort wachsen gar forsche Vorwärtspfeile – die aber gleich wieder nach hinten zeigen oder sich ewig im Kreis drehen.

Das Stichwort Wandlung bekennt sich gleich zum schillernden Farbwechsel, oder geht mittendrin ins Altgriechische über. Es bildet Schlenker und Schnörkel, zieht Spiralen, schlägt Bögen. Eine feste Wand weicht einer schwammigen Lunge. Daß alles sich wandeln muß, darauf ist Verlaß. Aber wie und worin – das entzieht sich der Kontrolle.

Polyphone Wahrheitssuche

Fühmann schrieb gegen die Kontrollsucht an, gegen eine linksautoritäre Kulturpolitik, deren menschlicher Anspruch durch den Druck des antifaschistischen Kampfes und des Kalten Krieges deformiert worden war. Damit arbeitete er eine Zerrissenheit auf, an der seine gesamte Generation litt. Zugleich beleuchtet er für heutige Leser die historische Dimension gegenwärtiger Debatten, da Worte erneut ins Zentrum politischer Auseinandersetzungen geraten sind. Fragen, die jetzt im Feuilleton hitzig debattiert werden, stellte Fühmann bereits mit unübertroffener Eloquenz. Kann oder soll die Literatur eine Vorbildfunktion besitzen? Kann oder soll sie „Auswege“ aufzeigen? Was „darf“ literarisch ausgesprochen werden, wie, und von wem? „Darf“ die Politik die Sprache lenken oder zügeln? Mit welcher Sprache – politisch oder poetisch – kann man menschliche Abgründe ausleuchten? Läßt sich das Gute – oder das Böse? – mit entsprechender Sprache herbeireden?

Heute entzünden sich die erbittertsten Kämpfe an einzelnen Worten, gar an Pronomina, Suffixen oder Sternchen. Wer darin bloße Spitzfindigkeit sieht, kann durch Fühmann einen frischen Blick gewinnen. Sprachkontroversen sind nicht etwa deshalb so vertrackt, weil sie sich um triviale Scheinfragen drehen, sondern im Gegenteil, weil sie an tiefe Mysterien rühren. Zugleich warnt Fühmann vor plumpen Klärungsversuchen oder vor dem Heilsversprechen neuer Sprachformeln, die allzu leicht zum dogmatischen Regelwerk erstarren. Das Paradoxon der normativen Sprachkritik: Wenn wir die ungeheure Macht der Sprache begreifen, wenn wir am eigenen Leib erleben, wie sie für oder gegen uns arbeiten kann, ist es naheliegend, sie lenken zu wollen. Doch wenn wir glauben, die Sprache rational und kalkulierbar lenken zu können, verkennen wir, daß ihre Macht gerade in ihrer ambivalenten Eigendynamik liegt.

Wenn politische Polarisierung als allumfassend erlebt wird, dann wird einzelnen Worten die ganze Last des dualistischen Kampfes aufgebürdet, sie gelten nunmehr als Heils- oder Unheilsbringer. Indem Fühmann nach der inneren Spannung eines jeden Wortes fragt, erkundet er das Potential der Sprache, sich solchen Festschreibungen und Instrumentalisierungen zu widersetzen. Einen „Ausweg“ aus unseren Dilemmata zeigt er nicht – denn diesen muß jeder selbst suchen. Vielmehr macht er vor, wie man ungelöste Widersprüche fruchtbar und sogar befreiend werden lassen kann. Weit davon entfernt, Pessimismus zu verbreiten, verspricht seine Vision, uns von der Zermürbung durch festgefahrene Sprachkämpfe zu befreien, und schafft Raum für das spannungsreiche Zusammenspiel polyphoner Wahrheitssuche.

Isabel Cole

mit großem Dank an Sinn und Form, wo dieser Aufsatz zuerst erschien (Hest 01/2022)!